Il est rare que la lecture d’une feuille de salle interpelle. Celle du spectacle d’Eszter Salamon « Monument 0 » est passionnante : « Adoptant une approche historique et archéologique, la chorégraphe et ses six interprètes se sont approprié des dizaines de danses populaires et tribales issues des cinq continents. Ces danses ont en commun une spécificité : toutes ont été ou sont pratiquées dans des régions marquées par des guerres et des conflits fortement liés à l’histoire de l’occident. Ces danses guerrières réinvesties nourrissent un scénario surréel où émanent des silhouettes, des états de corps et des rituels qui, par leur vitalité fantomatique, se dressent contre l’amnésie ».

Le projet parait passionnant. Déroutant. Questionnant. Rarement, je me suis ressenti dans une telle disponibilité pour accueillir un projet chorégraphique aussi complexe. C’est la première ce soir à la Cour du Lycée Saint-Joseph. Les « professionnels de la profession » sont présents. Comme à leur habitude, ils font régner une atmosphère pesante. Leur arrivée dans les gradins fait penser à une danse tribale, avant les luttes guerrières qui se trameront probablement en coulisse après le spectacle ! Ils sont là pour observer leur possible prochaine proie. À ce moment précis, je ne sais pas encore que cet étrange ressenti va s’avérer pertinent…

La scène est noire, tout comme l’ensemble du décor. Je n’ai pas le souvenir d’une telle atmosphère dans ce lieu. Les premiers tableaux se succèdent, lentement mais sûrement. Eszter Salomon avance doucement ses interprètes pour nous étonner et nous surprendre. Elle veut inclure ces danses dans l’histoire de nos imaginaires, mais aussi peut-être dans celle de ceux qui la produisent et la promeuvent! Solos, duos, quatuor, quintet, sextuor proposent des danses tribales et explorent ce que le corps peut dire de la guerre (avant, pendant ou après) tout en conjurant la mort. Très rapidement, je suis troublé de découvrir ces mouvements amples et lourds, d’entendre une musique et des chants qui viennent des profondeurs de l’âme et du corps. Comment la danse occidentale les a-t-elle à un moment donné ou un autre rencontré ? J’observe comme le visiteur d’un musée dédié aux arts primitifs, mais je peine à m’impliquer. Il manque à ce travail respectable une intensité dramaturgique comme si Eszter Salamon évitait de s’engager dans une articulation entre son propos artistique et ces états de corps patiemment récoltés. Car suffit-il de faire tomber les masques pour voir deux danseurs en short et Tshirt se fondre dans les tableaux? Ils s’incluent dans le mouvement mais ne révèlent rien. Là où le chorégraphe Philippe Lafeuille avec « Tutu » évoque cet objet mythique pour le mettre en relief et révéler notre histoire singulière et collective de la danse, Eszter Salamon ne peut que nous inviter à nous fondre dans son propos. Il y a pourtant un moment où tout aurait pu basculer lorsque six danseurs masqués s’avancent et l’on pourrait penser à « May B » de Maguy Marin. Mon histoire de danse révèle celle proposée par Eszter Salamon. Magique….

Une fois le spectacle terminé, un metteur en scène, directeur d’un Centre Dramatique National, poste sur Facebook un message pour ameuter sa tribu et au-delà (si l’on en juge le nombre de like et de partage) sur l’agression antisémite dont il a été victime.

« Hier, Avignon. Réunion des directeurs de Centres Dramatiques Nationaux. Quand a été abordé la question cruciale de la diversité sur les plateaux de France et aux postes de directions des théâtres, deux directeurs ventripotents ont gloussé une blague : “bientôt ils nous demanderont des quotas de pauvres aux postes de directeurs”. Vieille garde qui ne rend pas les armes… Je n’ai pas hurlé.

Cet après-midi devant le logement que j’occupe à Avignon, je croise deux gars, l’un d’eux m’interpelle : ça pue, ça pue non ? Il fixe mon étoile de David autour du cou. Moi : non ça va je ne sens rien. Si si ça pue dans ce quartier. Il fixe mon étoile de David. Tu habites là, non ? Moi, toujours combatif, je n’ai pas été capable de dire quoi que ce soit, je suis rentré chez moi et je me suis couché.

Ils étaient d’origine arabe. Je me dis que chaque jour, la France que l’on m’a donnée et celle qu’on leur a laissée s’éloigne un peu plus l’une de l’autre.

Ce soir je vais voir un spectacle de danse dans le in. Sur scène, des danseurs noirs. Ils sont représentés dans une violente caricature : danses tribales, costumes vaudou, mouvements traditionnels, ritualisés, polyphonies, respirations sonores qui accompagnent des mouvements percussifs au sol et des bonds, gestuelle hyper sexualisée pour faire rire. Amimalité gerbante : voilà la représentation des noirs sur les plateaux de France : un fantasme d’africanité ancestrale qui n’a plus rien à voir avec la réalité contemporaine des pays du continent africain. La chorégraphe évidemment n’est pas noire. Je suis resté jusqu’au bout, sans applaudir, abasourdi.

Maintenant, chez moi, je relis mon édito pour la brochure de saison 2 du CDN. Je me relis : “La Culture et l’éducation restent les meilleurs vecteurs des valeurs démocratiques, et par là même, elles nous donnent la force et les outils pour ne pas trembler, pour ne pas avoir peur devant l’horreur et l’injustice. Et pour n’abandonner personne.”

Aujourd’hui, j’ai eu peur, j’ai tremblé, je me suis couché, je n’ai pas hurlé, je n’ai pas été fort ».

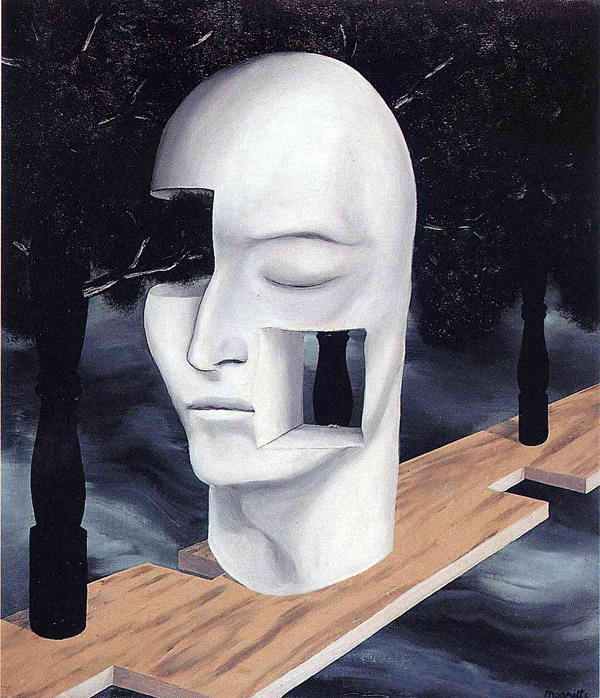

Il évoque pêle-mêle la possibilité d’une guerre tribale entre personnes « d’origine arabe »et juifs (précisons qu’arabe ne constitue pas une origine à moins de projeter une identité factice), une bataille fratricide entre jeunes directeurs de lieux cultuels et la vieille garde, et de manière implicite, un prétendu racisme de la part d’Eszter Salamon. Il nous propose une danse funèbre où l’on accumule les ressentis sans les mettre en perspective, sans les dépasser pour les transcender au profit d’une pensée reliante et éclairante. Les réseaux sociaux jouent donc un rôle de multiplication d’affects où l’on se cache derrière les masques, où se rediffuse à l’infini le message d’une agression antimésmite tout en communiquant sur le racisme implicite de la pièce d’Eszter Salamon. Tout se vaut, la confusion s’installe, la pulsion triomphe sur Facebook et dans la rue. Pourtant, même si le projet n’est pas abouti, Eszter Salamon essaye d’inscrire cette pulsion dans un cadre esthétique. Qu’importe ! La tribalisation des esprits est en marche.

Ainsi, ce directeur projette ses propres pulsions sur le travail d’Eszter Salamon qui se trouve ainsi, prise en otage dans un conflit qu’elle a pourtant tenté de dénouer et de résoudre.

Les artistes qui aujourd’hui s’aventureraient sur le terrain de l’histoire coloniale prennent donc le risque de voir se reproduire ces amalgames et ces manipulations de l’esprit.

“Parvenus à ce point, il nous devient particulièrement difficile de discerner ce qu’on entend somme toute par le terme de « civilisé », sans pourtant nous laisser influencer par les exigences définies de l’un ou de l’autre idéal. Peut-être recourra-t-on d’abord à l’explication suivante : l’élément culturel serait donné par la première tentative de réglementation de ces rapports sociaux. Si pareille tentative faisait défaut, ceux-ci seraient alors soumis à l’arbitraire individuel, autrement dit à l’individu physiquement le plus fort qui les réglerait dans le sens de son propre intérêt et de ses pulsions ins- tinctives. Et rien ne serait changé si ce plus fort trouvait plus fort que lui. La vie en commun ne devient possible que lorsqu’une pluralité parvient à former un groupe- ment plus puissant que ne l’est lui-même chacun de ses membres, et à maintenir une forte cohésion en face de tout individu pris en particulier“. Freud, « Malaise dans la civilisation », 1929)

Pascal Bély – Le Tadorne.

"Monument 0" d'Eszter Salamon a été joué au Festival d'Avignon 2015.