Nous avons tous à l’esprit les images édulcorées du dessin animé de la firme Walt Disney. Certains d’entre nous songeront également à la version stylisée de Joël Pommerat. Si ce dernier, par sa réécriture, restait à, ce qu’il nous semble être aujourd’hui la surface du conte, Lee Hall nous plonge dans la complexité de l’histoire de Pinocchio. Loin des idées (fausses) sur ce monstre de littérature de jeunesse décrit par Carlo Collodi.

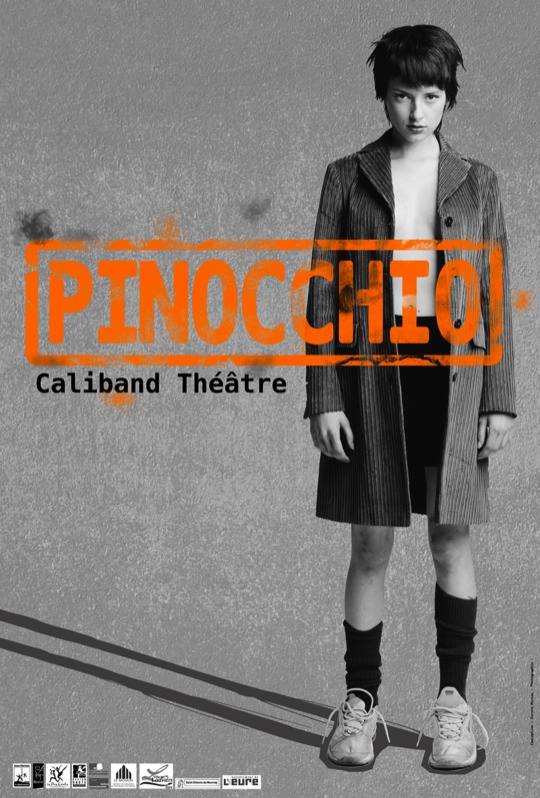

L’adaptation scénique par Marie Mellier du Caliband théâtre retrace, de façon chirurgicale, l’histoire du célèbre pantin. Avec ses mots et sa direction de comédiens aux scalpels, elle nous immerge dans les entrailles de l’âme. Le récit commence à la morgue. Le corps inanimé du pantin est retrouvé pendu à un arbre. Pourquoi? Comment? Par qui? Conduite par un Monsieur Loyal, le conte prend alors la forme d’une enquête policière qui se transforme peu à peu en un véritable cabaret de poche. On y croise tour à tour un criquet, une chatte, un renard, une fée bleue, un lapin de la mort, Gepetto et Pinocchio (une sorte de double et son contraire), le «pays des nigauds» ou encore le «champ des miracles». Le burlesque, omniprésent, désamorce la noirceur du propos. C’est un univers en mouvement parfaitement rythmé: l’espace scénique se disloque, se tend, s’étend, se réduit grâce aux jeux de lumière et au décor en mouvement. La matière théâtrale, ingénieusement travaillée avec ses casiers-cachettes, ménage de nombreuses surprises. Ouvertures, fermetures…comme les paupières des spectateurs. Ainsi, plusieurs lieux s’agencent dans cet espace clos. Seulement quatre sur scène, les comédiens jouent une grande variété de rôles, du professeur au médecin, etc. et cohabitent dans différents styles : du roman noir au cabaret, de la mythologie à la science-fiction… (Gabriella Meroni parfaite en Pinocchio, David-Jeanne Comello avec sa palette de jeu à l’infini, Mathieu Létuvé et Jean-François Levistre, formidables compères, avec une pensée spéciale à «la chatte»).

Il nous semblerait injuste de reprocher à la pièce la noirceur du propos. Les dimensions initiatiques et éducatives sont très présentes : pour les enfants, aller à l’école, travailler, apprendre…l’inverse de ce que fait Pinocchio. Cette morale repose sur l’idée cruelle que la naïveté se paye au prix fort et que les simples d’esprit ne sauraient être bienheureux. Cette pièce serait comme une fable moderne de La Fontaine: elle enseigne une éthique de la lucidité, à ne pas être dupe des faux semblants.

Surtout, la cruauté à l’œuvre relie le drame à l’absurde, mais aussi à la société actuelle: urbaine, sombre, misérable et miséreuse. En un mot, frappée par la crise économique. Les héros sont des chercheurs d’or dérisoires et pathétiques, mus par la nécessité de manger plus que par une quelconque concupiscence. La force de cette mise en scène réside donc dans l’entre-deux : noirceur et insouciance, âge adulte et enfance, bande dessinée de Winshluss (pour la cruauté à l’œuvre) et celle de Disney… La pièce tient cet équilibre, lui permettant d’être vue par le plus grand nombre, sans exclusion, et surtout sans risque d’être taxée de mièvrerie ou de complaisance dans la noirceur.

Et si toutefois, vous vous mettez à parler à la manière de Pinocchio, une fois sorti de la salle, laissez-vous aller, l’enfant qui est en vous est réveillé…

Sylvain Saint-Pierre – Laurent Bourbousson – Tadornes.

Pinocchio, par le Caliband Théâtre, du 8 au 31 juillet (relâche le 20 juillet), à la Présence Pasteur à 12h20.