Le Festival OFF d’Avignon va remettre le prix du public 2015 à “Tutu” de Philippe Lafeuille.

Sylvie Lefrère revient sur cette oeuvre, vue en avant première à Marseille le 1er octobre 2014.

Pour ouvrir le bal de cette nouvelle saison, je n’ai pas hésité à faire l’aller et retour entre Montpellier et Marseille. La compagnie «Les Chicos Mambos», emmenés par Philippe Lafeuille, fait son grand retour après «Méli-mélo», succès planétaire. Pour fêter ses 20 ans, elle m’a emporté dans une vague ! Après les intempéries d’il y a quelques jours, la scène de Klap, Maison pour la danse, va m’inonder de flots émotionnels. J’ai rangé ma robe de sirène pour la troquer avec celle en tulle.

Pour ce spectacle, la costumière Corinne Petitpierre a créé les plus beaux tutus que la danse n’ait jamais vu. Ils peuvent être une fine corolle scintillante, ou longs et ronds; en forme de chapeaux, de cygnes; des pompons, en plissé. Ce sont toutes les diversités d’enveloppes qui recouvrent le corps des danseurs. Le tutu en tulle, symbole de la danse, est aussi cette matière fine, transparente, perforée, comme les alvéoles d’une ruche. Le groupe de six danseurs (Anthony Couroyer, Loic Consalvo, Mikael Fau, Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier, Alexis Ochin) symbolise nos abeilles nourricières, jeunes artisans faits de force et d’humour, magnifiquement célébrés par la création lumière de Dominique Mabileau. Chacun laisse éclater sa singularité à travers ses muscles tendus, l’expression de son visage. Ils sont uniques et ils font corps, choeur de danseurs qui nous entrainent dans le mouvement de l’histoire de la danse.

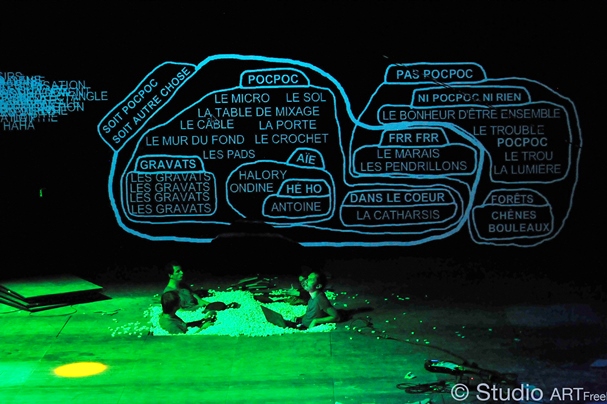

Une succession de scène m’enthousiasme. Pour cette avant-première, le public est composé majoritairement de professionnels du spectacle : je le sens vibrer, à l’image d’un mouvement qui s’immisce entre les fines couches de tulle. Les spectateurs respirent de plaisir, laissent éclater librement leurs rires, jusqu’à saluer par leurs applaudissements les notes d’humour jubilatoires et culottées. « Tutu » célèbre la danse, art vivant qui montre depuis quelque temps un propos épuisé sur scène. Ici, les schémas esthétiques habituels explosent pour nous faire entrer dans un lâcher-prise libératoire. Philippe Lafeuille use de sa liberté d’expression sans se soucier de plaire, sans laisser la moindre place au consensus mou. Dans cette course effrénée, la danse se met dans tous ses états. Elle relie, croise, superpose toutes ses formes, classiques, internationales, temporelles, urbaines, sportives, sensationnelles. Elle nous touche dans ce que nous avons été, ce que nous sommes. Le futur s’accroche à l’énergie des danseurs.

« Tutu » restera gravé dans ma mémoire, car au-delà d’une fresque de tous les états du geste, je traverse mon histoire de danse (adolescente, le « Boléro» de Béjart m’a ouvert mes émotions dansées). Avec «Tutu», le végétal et l’animal rejoignent l’humain. Je me frotte contre l’ourson bienveillant, je caresse les cygnes omniprésents, je ressens la liberté de l’oiseau migrateur. Je frôle le dos musclé de l’ange qui nous tourne le dos pour mieux nous faire front. L’humour est palpable dans les moindres froufrous, mais il reste toujours sur une ligne fine, à la lisière du cabaret, sans jamais franchir la vulgarité et le déjà vu.

La danse n’est plus le monopole de l’esthétique féminin. Philippe Lafeuille est un chorégraphe qui bouleverse les codes, mélange les genres. Il ose et devient le magicien d’un jardin extraordinaire. Les références au passé valsent, tournent entre les âges et les modes . J’y observe ces corps d’hommes qui se transforment. La grâce des jeux de jambes dans un tango endiablé, qui se confondent avec celles du rugbyman Néozélandais qui exprime une danse tribale pour se donner du courage et impressionner l’adversaire. Force et séduction deviennent poreuses jusque dans ses représentations les plus classiques. La part du féminin/ masculin est en chacun de nous et nous oscillons dans le paradoxe.

Le lendemain matin, me revient la sublime scène des bébés tutus, premiers corps dansants. Françoise Dolto disait « tout est langage». Philippe Lafeuille prolonge le propos : «tout est tutu…je tutu nous…tout est corps!». Je garde l’image finale des ces boules de tulles colorées déposées sur le plateau comme les cailloux du petit poucet pour éclairer un chemin. La musique du film de Wong Kar-Wai, «In the mood for love», flotte dans l’air et pulse le mouvement du cheminement.

« Tutu », c’est nos liens intimes à la danse.

C’est l’image d’une révolution éclatante.

Nous sommes en marche.

Pour une réévolution en tutu.

Sylvie Lefrère – Tadorne.

Photos: Michel Cavalca.

« Tutu » de Philippe Lafeuille. A Klap, Maison pour la Danse à Marseille, en avant-première le 1er octobre 2014 dans le cadre du festival « Questions de danse ». En tournée dans toute la France en 2015-2016