Au lendemain du sacro Saint Valentin, deux histoires d’amour, mais hélas, pas deux histoires de l’art.

« Je t’ai épousée par allégresse », une pièce de Natalia Ginzburg mise en scène par Marie-Louise Bischof Berger avec Valéria Bruni-Tedeschi et Stéphane Freiss puis, en début de soirée, « Elle et lui », un film réalisé en 1957 par Leo Mac Carey avec Gary Grant et Deborah Kerr.

Se retrouver d’abord avec des amis au Théâtre de la Madeleine. Pour un rendez-vous avec la vacuité. Au point de ne savoir qu’écrire. Car comment décrire le vide ? Ce n’est ni drôle, ni intelligent, ni engagé, ni percutant, ni triste, ni rien.

C’est le théâtre du consensus mou, de la légitimation par la scène des acteurs de cinéma. Cela ne suffit pas pour donner du sens à une démarche artistique. Et c’est dommage pour Valéria Bruni-Tedeschi qui m’avait pourtant beaucoup touchée dans ses réalisations et tout particulièrement dans son premier film : « Il est plus facile pour un chameau… ».

Aujourd’hui il est plus facile de rester dans sa case sociale. Valéria a sans doute souhaité en sortir. C’est déjà louable, même si cela ne nous a pas permis de passer un bon moment.

Avant la séance de cinéma, une visite imprévue chez une amie. Elle vient de terminer un contrat de six mois à la Croix-Rouge, au sein de la permanence d’accueil de demandeurs d’asile à l’aéroport de Roissy, la première par le nombre de demandeurs, soit presque 95% des demandes d’asile à la frontière.

Elle n’a tenu que six mois, mais elle en est fière, car au royaume de l’injustice humaine quotidienne, six mois c’est une éternité.

Elle a besoin de parler. De parler pour exorciser.

Alors, elle parle de son impuissance à accueillir dans des conditions dignes des gens venus chercher en France l’eldorado de la Liberté, de l’Égalité et surtout, de la Fraternité.

Absence de moyens, mais surtout, absence de c?ur, d’humanité. Besoin de rappeler les valeurs pour retrouver le sens de tout ça. Et en tête, les grands principes fondateurs du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : « Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité ».

Au sein d’eux, et avec le vécu du terrain : d’accord pour la neutralité, pas d’accord pour l’humanité.

Quelle humanité quand sa responsable lui fait une crise d’autoritarisme alors qu’elle prend l’initiative d’accompagner un réfugié malade chez le médecin ? Quelle humanité quand il est malade d’avoir passé une nuit de décembre dans la rue, devant la Préfecture de la République française à tenter d’obtenir un titre de séjour ? Quelle humanité, après tous ces reproches, de lui demander en plus et avant tout s’il était contagieux ?

Des exemples plein la tête de journées comme celle-ci où la Croix-Rouge fait du zèle avec la neutralité pour jouer la complaisance avec les objectifs de reconduite du Gouvernement.

Besoin de témoigner. Besoin de dire qu’être un humain dans un monde où seule la rationalité du nombre de reconduites à la frontière compte, souvent, ce n’est rien. Besoin de ne pas avoir à se faire de carapace pour regarder la réalité en face.

Et s’interroger sur la place pour l’humanité dans tout ça. Que ressentent les policiers chargés des reconduites quand ils lient et insonorisent les sans-papiers. Que se passe-t-il au fond de leur c?ur ? Quelle est la place de l’amour dans tout ça ?

Et puis la quitter pour aller au Festival du film romantique pour voir « Elle et lui ».Une histoire d’amour. Une histoire qui débute par une comédie, par un chassé-croisé amoureux, sous fond de croisière le long de la Côte d’Azur. Et puis la croisière ne s’amuse plus. Et après la légèreté, survient le drame. Subtilité du jeu des acteurs. Jolis jeux de regards. Dénouement subtil et happy end non souligné. Nous passons un délicieux moment au Studio 28. Un cinéma indépendant de la butte Montmartre entièrement refait, mais qui respire l’histoire du cinéma : il y a des traces des passages de Jean Marais, de Woody Allen et d’Agnès Varda notamment. L’équipe du cinéma est accueillante, investie, sympathique. Nous repartons conquises.

Alors quoi?

Relisons ensemble le Discours de Suède prononcé par Albert Camus lors de la cérémonie de remise de son prix Nobel de littérature. Cette même année 1957.

Je peux bien sûr indiquer par un lien l’intégralité de ce texte : http://pppculture.free.fr/camus.html. Mais je préfère au surplus vous en délivrer quelques morceaux choisis, comme pour mieux bâtir des passerelles avec les réalités de 2009.

Pour remercier le jury du Nobel, Albert Camus évoque sa condition d’écrivain : « riche de ses seuls doutes ». Ce pied-noir (et non, ils ne sont pas tous des suppôts en puissance de Jean-Marie), évoque d’abord sa condition d’écrivain : « L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes ».

Puis il ajoute que le seul parti qu’auraient à prend

re les artistes en ce monde serait «celui d’une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu’il soit travailleur ou intellectuel. »

Conscient de l’ampleur de la tâche à accomplir, il ajoute « Aucun de nous n’est assez grand pour une pareille vocation. Mais, dans toutes les circonstances de sa vie, obscur ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s’exprimer, l’écrivain peut retrouver le sentiment d’une communauté vivante qui le justifiera, à la seule condition qu’il accepte, autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier : le service de la vérité et celui de la liberté ».

Ensuite, avec des mots d’une actualité intacte : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Héritière d’une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd’hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l’intelligence s’est abaissée jusqu’à se faire la servante de la haine et de l’oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d’elle, restaurer à partir de ses seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir ».

On pourra avancer que la démarche est pédante.

Facile. Oui, car faire appel à un grand auteur devenu une référence de la littérature mondiale est sans doute facile.

Mais ce blog n’a plus à prouver son soutien à la culturelle actuelle.

Et puis quoi de plus vivant que ces paroles prononcées il y a 50 ans? A l’heure où se signait le traité de Rome?

Que nous demandent-elles?

Elles nous rappellent que nous, tous, spectateurs, artistes, acteurs culturels, blogueurs, pas blogueurs, journalistes, aspirants journalistes, repousseurs de journalistes, lecteurs, nous tous là, les gens de ce petit monde pas si petit, nous sommes dans le même bateau.

Le bateau des valeurs humanistes, créatrices et résistantes, contre la vacuité de la société de la seule consommation. Contre la société où seules les têtes d’affiche suffisent à monter un spectacle des milliers d’euros. Contre la vacuité d’un produit culturel diffusé après étude de marché, et où dès lors, on est toujours sûr de ce sur quoi on va tomber. Où l’on n’est jamais surpris. Contre l’horreur d’une société où l’on demande d’abord s’il était contagieux, pas si aujourd’hui il est vivant.

Alors, quoi encore?

Alors surprenons-nous les uns les autres. Nous qui sommes dans le même camp. Nous qui au fond, rassurez-moi, ne perdons pas de vue l’essentiel.

Travaillons ensemble avec ténacité et courage. Pourquoi pas à partir des propositions du Tadorne, pourquoi pas à partir d’autres.

La porte est ouverte et derrière, il n’y a que des mains tendues.

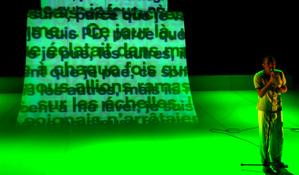

Alors oui, je connais la chanson. On me rétorquera que le spectacle de David Bobée (« nos enfants nous font peur quand on les croise dans la rue ») est simpliste, naïf. Qu’il y a aussi cette scène, avec une femme blanche et un homme noir. Je les entends se pâmer : « oh ! C’est beau l’amour ! ». Et bien oui. Putain c’est beau l’amour.

Et on a du pain sur la planche les amis.

Elsa Gomis.

www.festivalier.net

Retrouvez Elsa sur Facebook.

« Tatoo » : Vingt minutes de plaisir à l’état pur, comme si le spectateur pouvait enfin jouer à cache-cache avec la danse, qu’elle soit contemporaine ou classique. Michel Kelemenis s’amuse, nous aussi. En s’appuyant sur les codes (dont les pointes), il déséquilibre le clivage en huilant les mécaniques de nos représentations. Cela en deviendrait presque subversif. Cette danse accueille, ouvre les verrous, se repose sur la fragilité de l’humain pour consolider l’articulation entre classique et contemporain. Le plaisir vous contamine même si l’on regrette les corps pas totalement habités des danseurs. À danser au-dessus des parties, il n’en faudrait pas plus pour être déstabilisé.

« Tatoo » : Vingt minutes de plaisir à l’état pur, comme si le spectateur pouvait enfin jouer à cache-cache avec la danse, qu’elle soit contemporaine ou classique. Michel Kelemenis s’amuse, nous aussi. En s’appuyant sur les codes (dont les pointes), il déséquilibre le clivage en huilant les mécaniques de nos représentations. Cela en deviendrait presque subversif. Cette danse accueille, ouvre les verrous, se repose sur la fragilité de l’humain pour consolider l’articulation entre classique et contemporain. Le plaisir vous contamine même si l’on regrette les corps pas totalement habités des danseurs. À danser au-dessus des parties, il n’en faudrait pas plus pour être déstabilisé.

« Aléa» était à l’origine une pièce écrite pour quatre danseurs, lauréat des «

« Aléa» était à l’origine une pièce écrite pour quatre danseurs, lauréat des «