« Je tiens ce monde pour ce qu’il est : un théâtre où chacun doit jouer son rôle. » (Shakespeare)

L’écriture pour le blog du Tadorne reste étroitement liée à nos parcours de vie. Aussi, depuis 2015, notre présence s’est ici inscrite en pointillé. C’est le temps qu’il nous a fallu pour repenser un projet global d’écriture dans un cadre en profonde évolution. Le Tadorne s’est toujours distingué par l’affirmation d’une parole libre, indépendante des circuits culturels, médiatiques, partisans. Une parole de mise en liens d’univers cloisonnés, le premier étant la séparation supposée spectateurs/auteurs qui structure encore largement le spectacle vivant. Dès lors, pourquoi 2015, et pourquoi cet éloignement vis-à-vis de l’écriture ?

L’année 2014 fut un tournant. C’est l’année de l’arrivée d’Olivier Py à la tête du festival d’Avignon. Une autre vision est proposée, aux antipodes du cheminement que nous poursuivions. À savoir, le retour d’un théâtre tout puissant où le texte supplante le corps, la quasi-disparition de la performance et où la religion catholique s’invite dans un Festival de Service Public. Malgré tout, nous retrouvons Marie-José Malis et son « Hypérion » pour une expérience théâtrale inoubliable. Au même moment, les Tadornes (Pascal Bély, Sylvain Saint-Pierre, Sylvie Lefrère, Bernard Gaurier) proposaient aux spectateurs un espace de parole inédit au Magic Circus du Festival OFF (“Les Offinités du Tadorne“). Assisté du chorégraphe Philippe Lafeuille, huit parcours de spectateurs furent proposés où à partir d’un parcours de spectacles, nous exprimions en public, par la danse, nos visions et nos ressentis. L’expérience posait les fondements d’un projet à plus long terme. Mais nous étions inquiets. Le printemps 2014 avait laissé des traces. Depuis quelques années, Pascal Bély avait lancé plusieurs alertes concernant la situation du Théâtre du Merlan à Marseille. Entre temps, par corporatisme, les dirigeants culturels de la région furent appelés à boycotter le Tadorne. Des mails ont circulé jusqu’au Festival OFF pour exiger la fin des Offinités. Une crise de confiance s’installa entre le milieu culturel et nous-mêmes : dans l’incapacité de s’ouvrir à d’autre qu’à lui-même, il privilégie la caste à l’ouverture vers d’autres hors circuit (ici des créateurs de lien social). Malgré tout, après l’été 2014, nous poursuivions nos recherches et, nourris par les Offinités et nos expériences professionnelles dans le champ éducatif et social, nous proposions à Marie-José Malis, directrice du Centre Dramatique National d’Aubervilliers, le prototype « Dis-sème ».

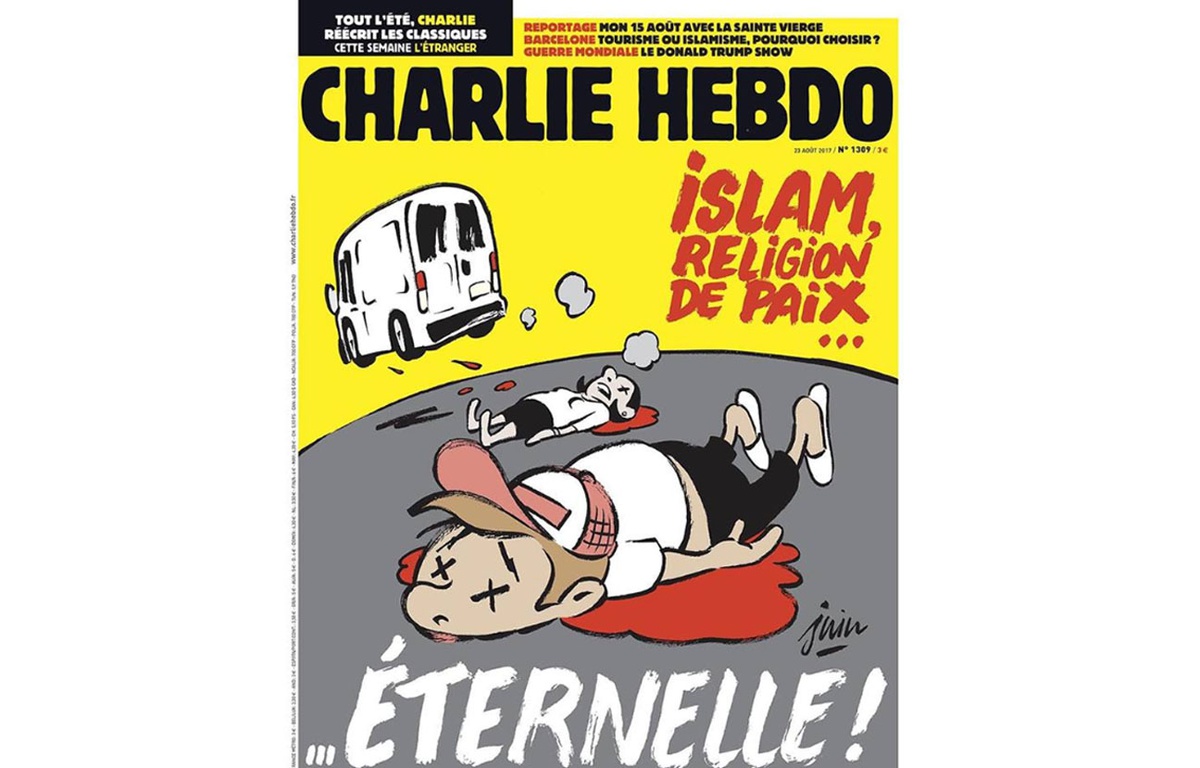

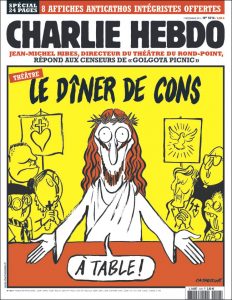

Ce désenchantement prenait alors place dans le contexte général de la crise politique traversée par le pays. Les attentats à l’encontre de Charlie Hebdo, d’agents de l’État, de citoyens ou de communautés ciblés, auraient dû conduire les artistes et les acteurs culturels à assumer une responsabilité majeure : celle de la défense de la liberté d’expression, de l’irrévérence, l’affirmation de l’indépendance irréductible de l’art par rapport aux pressions religieuses et identitaires. Les menaces à l’encontre des pièces de Romeo Castellucci (« Sur le concept du visage du fils de Dieu ») et Rodrigo Garcia (« Golgota Picnic ») par des fondamentalistes catholiques auraient pu mettre en alerte aussi bien les artistes que les institutions culturelles. Hélas, une fois le slogan « Je suis Charlie » éculé, qu’avons-nous constaté ? Des programmations théâtrales, chorégraphiques, qui se succèdent comme si de rien n’était, une production mécanique hors contexte et hors-sol. Les rares courageux à se positionner se heurtant alors à des résistances inattendues (voir la programmation de «Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes » à Avignon cet été).

Dans le même temps, ce qu’il est convenu d’appeler la « crise migratoire », née des conflits régionaux (Irak-Syrie-Lybie) et des « Printemps Arabes », a suscité de nombreuses initiatives, remettant sur le devant de la scène la question de « l’Autre ». Mais « l’Autre » reste le plus souvent une fiction, un fantasme, masquant en réalité un « soi-même vu dans l’Autre », cf. l’édito d’Olivier Py lors du Festival d’Avignon. Depuis longtemps déjà, les scènes théâtrales sont conscientes de la coupure qui existe entre les acteurs et le terrain. Cet « Autre-migrant » rappelle alors les fractures internes au pays, sa difficile cohésion sociale, culturelle. Les scènes nationales et centres culturels nationaux savent bien qu’ils n’échappent pas à ce défi.

Nous avons alors assisté à l’émergence progressive d’une grille de lecture toute faite, clé en main, faisant de la question coloniale le point de départ et d’arrivée du problème. Outre le fait qu’il s’agisse là de la reprise de thèses énoncées par des associations souvent mises en cause pour leur radicalité (par exemple le Parti des Indigènes de la République), ce reflux d’un discours identitaire, communautaire, relativiste et racialiste, au moment même où le dépassement de soi est appelé, tout cela nous a stupéfaits. Si nous n’appelons pas à une « décolonisation des arts » mais bien plutôt à leur démocratisation, dans un cadre républicain, c’est parce que nous pensons que l’art est précisément ce lieu où l’identité vole en éclats, où une troupe chinoise peut ainsi jouer Le Roi se meurt de Ionesco que Pippo Delbono faire corps avec les migrants, où le soi et l’autre peuvent se fondre dans une expérience esthétique commune.

C’est ainsi que peu à peu, le fossé s’est creusé entre nos désirs de théâtre et la scène, entre nos visées républicaines et les box idéologies des professionnels des arts et de la culture (sorte de pack où tout est compris : l’indignation à répéter sur les réseaux sociaux, le slogan à marteler lors de toute tribune, la théorie sociologique que l’on se doit de répandre, le spectacle qu’il faut aller voir et enfin…les gens qu’il faut détester a priori). Là où le théâtre nous aidait à réduire nos fractures, il en créait de nouvelles, totalement inattendues (jusqu’à entendre lors d’une tribune au Festival d’Avignon en 2015 de la part d’Eva Doumbia que « l’esprit des lumières, l’esprit universaliste était destructeur » sans que cela émeuve qui que ce soit autour de la table).

Nous avons donc fui festivals, théâtres et débats pour nous réfugier là où la pensée globale est possible, là où la complexité a droit de cité, à savoir nos contextes professionnels. Nous y avons introduit tout ce que les créateurs nous ont appris et donnés : le goût du risque, la croyance en l’imprévu comme source de créativité, le désir indestructible d’inventer au lieu de suivre des chemins tout tracés, l’urgence de transmettre aux enfants et aux professionnels du lien social, la nécessité de créer, de jouer, de dessiner, de découper pour nourrir la pensée par l’imaginaire. Nous n’avons jamais abandonné le Tadorne jusqu’à écrire des textes pour reformuler aux professionnels en formation, ce que nous percevions de l’évolution de leurs processus de travail…Des textes Tadorne ! Les professionnels furent à chaque fois touchés d’être comparés à des créateurs, de voir leur projet relié à telle œuvre artistique, d’être inclus dans un processus artistique pour révéler leur créativité professionnelle, d’interpréter leur cheminement à partir d’œuvres théâtrales, chorégraphiques et plastiques.

Dans ce contexte, il nous est apparu nécessaire de revenir en scène, dans tous les sens. Disséminées çà et là, les sensibilités, les visions du monde que nous recherchons, sont appelées à se rencontrer, à entrer en réseaux, mais pour constituer un « Autre réseau social ». Dans une ère souvent qualifiée de « post-démocratie » où « le vrai est un moment du faux », processus démultiplié par Facebook, Twitter, il nous parait essentiel de trouver ou de créer ces nouvelles relations. C’est le sens que nous continuerons à donner au Blog du Tadorne, et que nous amplifierons. Ce réseau sera collaboratif, ouvert à tous (art, culture, soin, éducation, etc.), en perpétuelle évolution. Si le monde est une scène comme l’art représente la vie, nous continuerons à mettre partout en avant celles et ceux qui assument un « rôle-positionnement » plutôt qu’un « rôle-posture », des espaces de vérité plutôt que des simulacres.

En ce sens, le spectateur-acteur du Tadorne observera la vie moderne pour tenter d’en appréhender toute sa complexité, avec le désir d’entrainer avec lui les lecteurs qui se reconnaîtront dans ce projet.

Pascal Bély – Sylvain Saint-Pierre – Tadornes